「セラピスト8月号」の第1特集「快適な更年期の鍵は、東洋医学のフェムケアに!」に初登場した石原新菜さんは、西洋医学と東洋医学(漢方)のアプローチを行っている医師です。また、温活やフェムケアに関する書籍を執筆したりテレビでの解説者を務めたりするなど、幅広く活動しています。

今回の取材では「東洋医学からみた更年期とそのケア」についてお聞きしました。その具体的な理論とケアについては、ぜひ雑誌の特集記事をご覧いただければと思いますが、ここでは、そもそも東洋医学ではどのようなアプローチをするのかから、石原新菜先生の温活ライフまで、誌面には掲載していないリアルトークを紹介します!

構成◎セラピスト編集部

東洋医学は“普段のライフスタイル”の見直しから

編集部

「石原新菜先生は普段イシハラクリニックで副院長を務められていますが、西洋医学と東洋医学(漢方)の両方から診療を行っているのですよね」

石原新菜先生

「はい。例えば、更年期障害の症状の方であれば、希望されたらホルモン検査なども行いますが、まずは、患者さんの普段の生活や体質を詳しく聞いたうえで、『いま、こういう状態ですよ』『家ではこういうことをしましょう』という話をします」

編集部

「病院に行ったら薬をもらって、あとは飲むだけと思っている人が多いかもしれませんね」

石原新菜先生

「例えば、東洋医学では体内に水が多く溜まることで不調となる状態を“水毒”といい、水が溜まりやすい体質の方に、水が溜まらないようバランスを整える漢方を処方しますが、漢方をお渡しする時に何も説明しなければ、普段通りたくさん水を飲んでしまいますよね」

編集部

「たしかに、意味がないですね……(苦笑)」

石原新菜先生

「東洋医学のアプローチでは、“毎日何をやるか”が大切なんです。そのため、ただ漢方を渡すだけではなくて、生活全体のことをきちんと説明をするようにしています。漢方は、身体全体の健康を底上げしてくれますが、さらに生活全体を見直すことで、更年期症状だけではなく、不眠や鬱などの症状の改善にもつながりますよ」

診療中の石原新菜医師。患者に普段のライフスタイルを全般的に問診する。

身体の陰陽は生活次第で変わる⁉︎

今回は、東洋医学の視点から体質のお話についてを伺いましたが、その前提として「体質は普段の生活のあり方次第で変わる」という大事なポイントがありました。

石原新菜先生

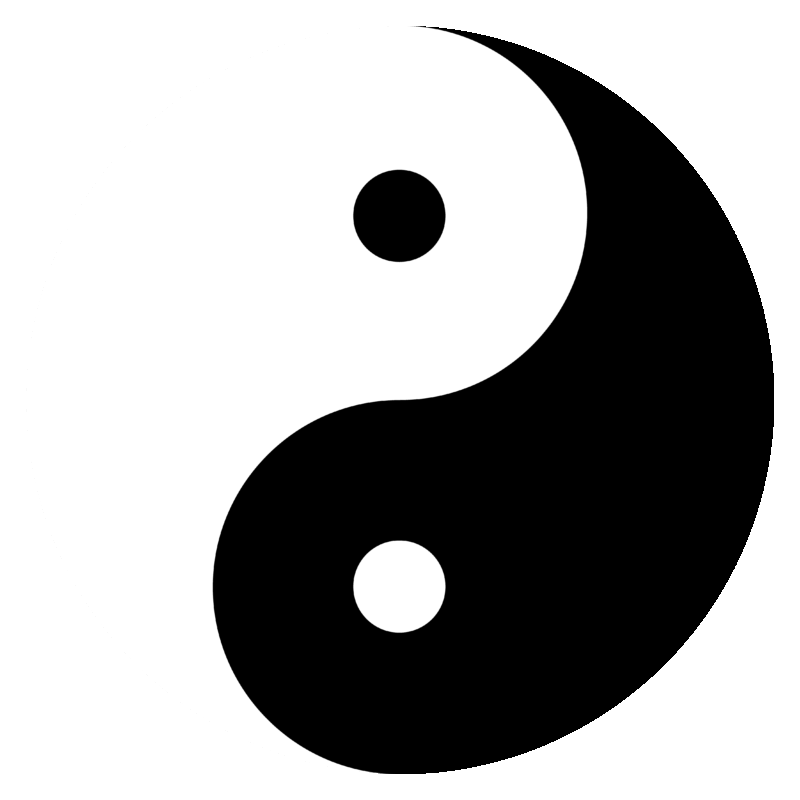

「東洋医学では、陰陽論の太極図がありますよね」

編集部

「有名なこの図ですね」

陰陽論の太極図

石原新菜先生

「なぜ、この図はこうして勾玉状に曲がっているかというと、

“陰と陽は、きっちり分けられないこと”を表しています。

また、それぞれの中に点があることによって、

“陰の中にも陽、陽の中にも陰がある”ことを意味しているんです」

編集部

「とても深い意味が込められていますね」

石原新菜先生

「陰陽の考え方にはこのような前提があるので、例えば、もともと“陰”の体質の方であっても、運動やお風呂の後は“陽”の要素が強くなるなど、その時々の生活のあり方次第で、バランスは変わり、その時に必要なものは変わります。でも、“養生”という言葉があるように、普段から健康のレベルを底上げしておくと、ちょっとした不調は自ずと解消されるんですよ」

“養生”は生活全体から取り組むことが大事!

健康増進のためには「養生」が大切という石原新菜先生。そこで、「更年期症状」を東洋医学の理論から説明しながら、上記の前提を踏まえたうえでの体質の話や生活を見直す「養生」のポイントについて伺いました。また、石原新菜先生流“温活”の代名詞、腹巻も見せてもらいました!

編集部

「先生の腹巻は、薄くて使いやすそうですね」

石原新菜先生

「これはユニクロのヒートテックなんです」

取材スタッフ

「夏でもヒートテックなんですね!あと、ユニクロなんですね!もっとこう……シルクとかのイメージでした(笑)」

石原新菜先生

「肌にあえば素材は何でもよいですね。普段できること、つまり“続けられること”が一番大事です!」

また、温活についても「生活全体でのあり方」が大事で、いくら身体を温めても、普段薄着でいたり、クーラーを強めにつけていたり、お風呂につからなかったりしていると意味がないそうです。そして、特に大事なのは「下半身を使う運動」。石原新菜先生は毎日終業後にランニングを日課にしていると話してくれました。

「養生」も「温活」も日常生活のあり方が大事

とても親しみやすく、明るいパワーのある石原新菜医師の解説で、難しそうな東洋医学も分かりやすく感じることができました。興味のある方は、ぜひ「セラピスト8月号」もご覧ください!

●取材協力

石原新菜さん

医師。イシハラクリニック副院長。ヒポクラティック・サナトリウム副施設長。帝京大学医学部を卒業後、同大学病院で2年間の研修医を経て、父、石原結實のクリニックで主に漢方医学、自然療法、食事療法により、種々の病気にあたっている。そのほか、講演、テレビ、ラジオ、執筆活動と幅広く活躍。